サプライチェーン - サプライチェーンにおける化学物質の含有量の管理

2022/07/29ユースケース

(a) 背景

- 各国・地域において、製品に含有される有害性の高い物質等の化学物質の製造・輸入や使用等に関する法規制がある。我が国においても、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という)により、化学物質の製造、輸入、使用等を規制している。また、環境の保全上の支障を未然に防ぐために、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律により、事業者による化学物質の自主管理の改善を促している。欧州では、REACH規則により化学物質の登録、評価、許認可、制限、情報伝達等を規制している。また、電気・電子機器については、特にRoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)指令により特定有害物質の使用等を制限している。

- 上市する最終製品(成形品)がこのような規制に適合していることを証明するためには、化学物質の含有量を管理する必要があり、材料や部品等のサプライヤーから中間製品を経由して最終製品まで情報を伝達する必要がある。特に、サプライチェーンにおいては、材料の加工や部品の組み立てにより、化学物質の含有量を集計し直す必要があり、また、化学反応を伴う工程では、規制対象の化学物質自体が変化することもあるため、これを正しく集計し適切に伝達することが重要となってくる。一方で、情報伝達の過程でデータも集計・加工されることで、最終製品まで伝達された情報の信頼性を機械的に担保したり検証することは困難である。そのため、現在のワークフローにおいては、契約や検査により信頼性を確認することが多い。

- 本ユースケースでは、サプライチェーンにおける化学物質の含有量の管理についての最も代表的なシナリオを例にとり、そのペインポイント、要求事項、Trusted Web技術の適用可能性(効果を期待できるポイント)を議論する。

(b) 最も代表的なシナリオ

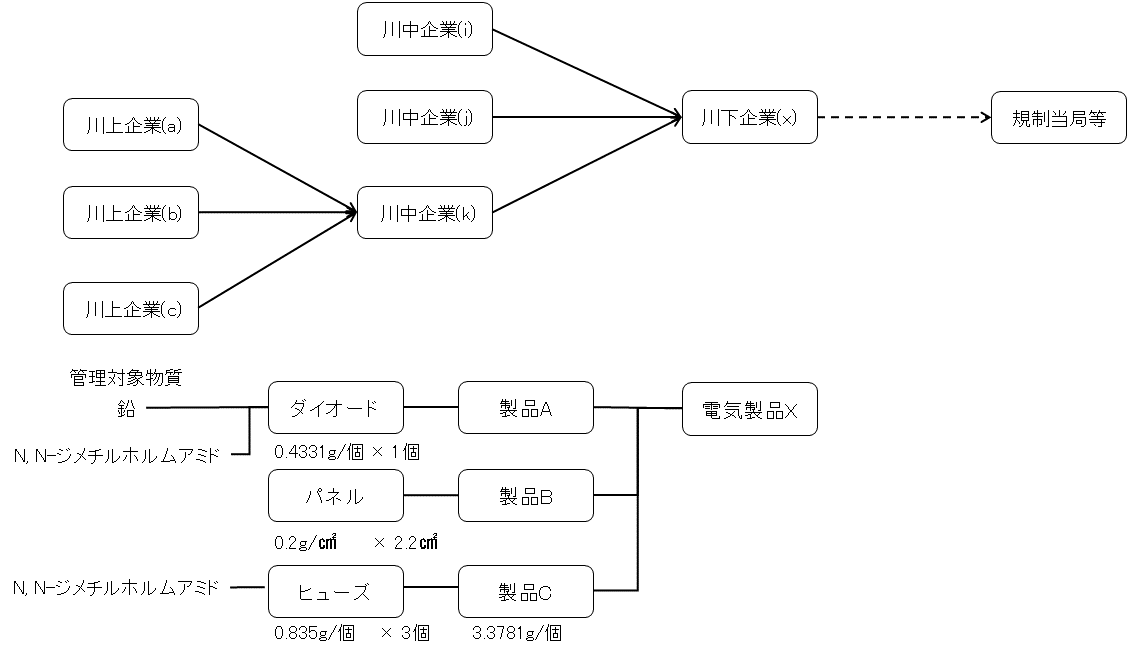

- 本ユースケースで取り扱うサプライチェーンにおいては、上流にある原材料メーカーや部品メーカー等の川上企業、原材料や部品から中間製品を製造する企業や商社等の川中企業、これらの中間製品から最終製品を製造する川下企業が中心的なエンティティとなる。また、化学物質の規制を行う化学物質安全管理規制当局や、各規制から業界に関連する化学物質リストを管理する各業界の業界団体や国際標準化団体もエンティティである。また、規制対象の化学物質の調査等を委託するコンサルタントや、これらの管理ソフトウェアを提供するソフトウェアプロバイダがサプライチェーンの各企業に関係する。製品上市後、消費者の手に渡った製品については、そのユーザーやリサイクラーがエンティティとなりうる。また、規制当局の検査やリサイクル時に含有化学物質を分析する業者も本ユースケースに関係するエンティティである。

- ここで、最も代表的なシナリオとして、成形品を上市する川下企業が製品上市前に管理対象物質の使用状況を確認し、保存、管理、規制当局への提出を行う場合を考える。本シナリオは、現状、以下の手順により化学物質の管理を実現している。

- 川下企業が川上、川中企業に管理対象物質のデータを要求する。

- 川上企業が川中企業にデータを送る。

- 川中企業が様々な川上企業から集まるデータを足し合わせて一つのユニットにして川下企業にデータを送る。

- 川下企業が様々な川中企業から集まるデータを足し合わせて一つのユニットにして保存、管理する(規制当局に提出する)。

- つまり、本シナリオでは、川下企業から川上、川中企業に管理対象物質のデータを要求し、取得するPull型・Request&Reply型のモデルである。また、サプライチェーンにおける製品・部品の流れとデータの流れは原則として一致する。

図 5‑3.サプライチェーンのユースケース

(c) 議論しているペインポイント

- 上述した化学物質管理の代表的なシナリオにおけるペインポイントを以下のとおりまとめ、各課題・ペインポイントについて議論する。

- 営業秘密の保持:製品に含有する化学物質の情報は、各社の秘伝のノウハウや営業秘密など秘匿性が極めて高い情報も含まれる。そのため、川中企業が川下企業に情報を伝達する際に、川上企業に関する情報を明らかにせずに集計した情報を伝達することが多い。このような事情により、中央集権的なデータベースで各製品・部品に含有する化学物質情報を管理することには注意が必要である。

- 開示範囲の制御:サプライチェーンにおける化学物質管理の現状では、企業間の契約による情報の提供が前提となっている。このような一対一の契約を前提としている場合、川上企業から川下企業へは川中企業を経由して開示することになるが、管理対象物質のリストは最終製品の種類ごとに異なるため、川上企業が川中企業に情報を開示する場合において、川上企業は川下企業の最終製品がわからず、開示対象の情報が最終製品の規制対象であるか(開示すべき情報であるか)どうかが不明である。このように、データの連続性・連鎖性が流通において途切れることで、適切に(必要十分な)情報の開示対象や開示範囲の制御が困難になっている。

- 既存規制・新規制への対応:化学物質の含有量等はモノに紐付く情報であるが、サプライチェーンにおいては管理対象物質を集計した形で流通するため、新しい規制に対応するためには再度情報を収集する必要がある。

- 製造現場の4M変更への追従:製造現場においては、4M(Man: 人、Machine: 機械、Method: 方法、Material: 材料)の変更が常に行われている。しかし、上記シナリオのように、川下企業からの問い合わせにより管理対象物質の含有量を調査する方法では、これらの4M変更に対して情報の更新が行われず、モノとそれに紐付くデータである化学物質含有量の一貫性が失われ、信頼性が担保できないおそれがある。

- 企業・データの識別子管理:企業や製品・部品、化学物質の識別子管理は各企業の内部的な独自の識別子(製品番号・部番等)を採用していることもあり、統一的な管理方法がない。また、採用している管理ソフトウェアのソフトウェアプロバイダに依存する面もある。加えて、化学物質の識別子は標準化団体・業界団体で規制に従い策定されている。そのため、規制外・管理外の物質は識別子が振られていないこともある。さらに、規制対象となる化学物質データは業界ごとに使用する化学物質が異なり、また法規制の変更によっても規制対象が変化するため、複数の規制リストとバージョンにより管理する必要がある。このように、同一の材料・部品でも最終的な規制により管理に使用する識別子の体系が異なるということが起こりうる。

- データの信頼性の担保:上記シナリオにおけるデータの集計や伝達においては、システム的・機械的に担保されているわけではない。そのため、仮にデータの集計を間違えたり、改ざんがあった場合にも検証できない。また、複社購入(複数の企業から同種の製品・部品を調達すること)を行っている場合もあり、部品の調達元ごとに管理対象物質を管理しきれない場合、それらの最大量を取るなどして、規制の目的を満たす最悪値判断をしている場合もある。このため、規制は満たすものの情報としては正確性に欠くという問題もある。

(d) 効果を期待できるポイント

- 本ユースケースの目的を達成するには、開示範囲を制御するために情報を集計しながら、その信頼性を担保して伝達することが重要となる。現状のワークフローでは、契約により、集計及び伝達時における一定のデータの信頼性を確保しているが、ミスや4M変更による報告漏れなどが発生しうる状況となっている。一方で、すべての情報を開示することは、製造方法や調達情報等の営業秘密の保持の観点から許容できない。

- そこで、Trusted Webの仕組みにより「営業秘密の保持」や「開示範囲の制御」を実現しながら、「データの信頼性」を担保できる仕組みが実現できれば、このような4M変更への追従や規制当局への報告、さらには販売後の問い合わせ対応、販売終了後の対応も実現可能となりうる。また、現在は多くの過程で人手による作業が発生しているが、これらがTrusted Webの仕組みにより実現できれば、デジタル化が進むと同時に、受け取った情報の確認や情報の伝達などにおいて機械的に対応できる範囲が増えると考えられる。これにより、化学物質管理の工程を迅速に行うことができ、新規制への対応のみに留まらず、迅速性を活かした調達先の検討やサプライチェーンにおけるリスク管理等にも有用となりうると考えられる。

(e) 本ユースケースにおける特異な点

- 本ユースケースの特異な点としては、営業秘密の保護や開示対象及び開示範囲の制御が必要である点が最も大きい。特に、川上企業から川中企業、川中企業から川下企業へと情報を伝達する際に、加工や組み立ての状況に従い、データを集計して伝達する。そのため、データの中身は集計後のものであり、また、流通過程におけるサプライヤー情報なども情報が中継される際に秘匿した形で伝達される。すなわち、開示範囲を制御し、連鎖性を秘匿しながら、その信頼性を担保したいという要求が、本ユースケースにおける特異な点である。

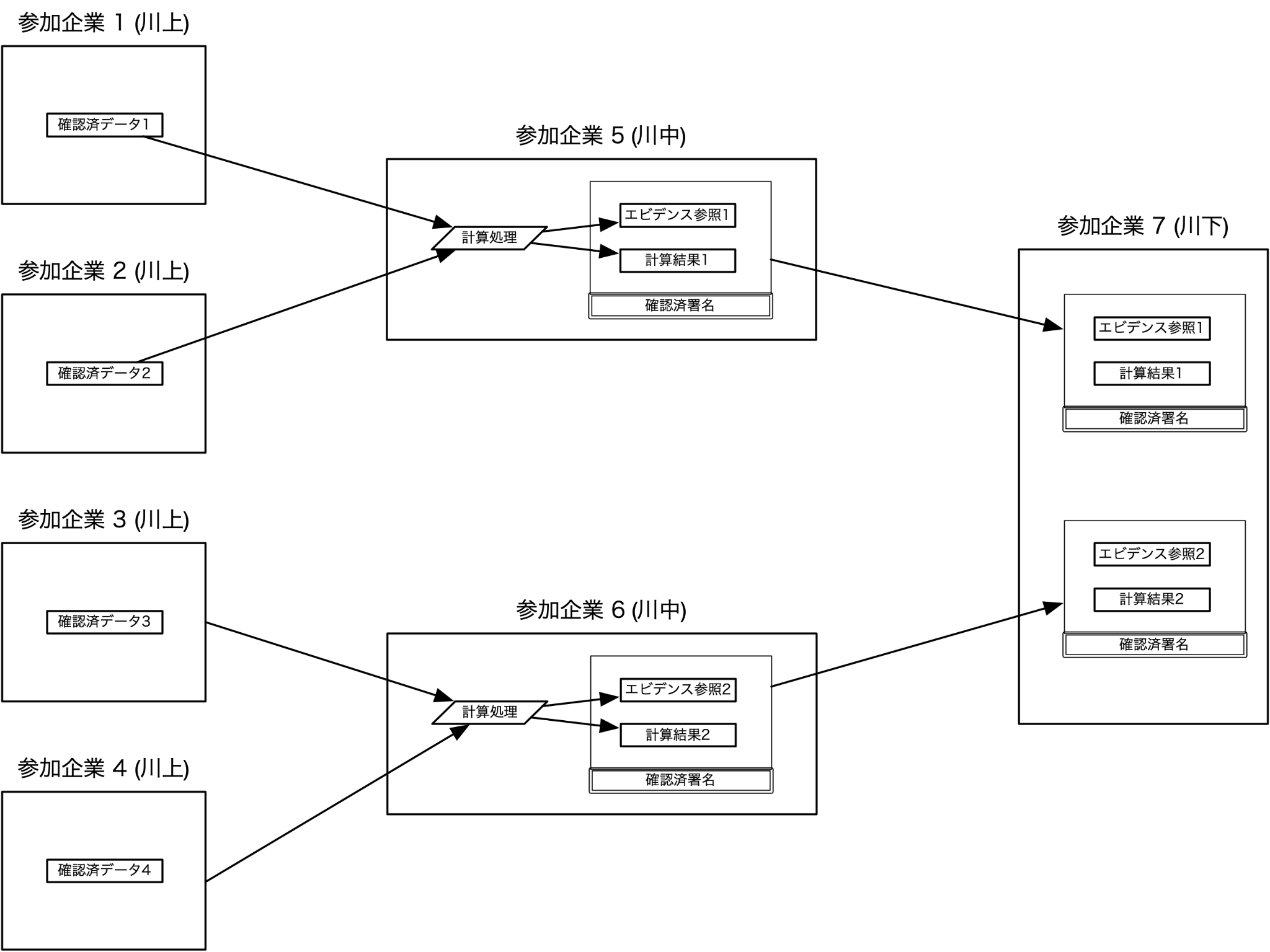

(f) 本ユースケースで抽出された検討すべき課題

- ホワイトペーパーver1.0では通信モデルに関する機能の議論が不足していたため、本ユースケースのように、中継によりデータが加工され、その通信履歴の開示範囲を制限しながら、データの信頼性を担保するような機能の検討が不足していた。そこで、ここでは本ユースケースで必要となるエンティティ間の関係について検討する。この視点でエンティティ間の関係を整理したのが下記の図である。

- 本ユースケースでは、川上企業と川中企業または川中企業と川下企業といった契約関係がデータのやりとりを行う通信路であり、開示範囲もこの契約関係のある間に制限されることが原則である。一方で、製品の加工や組み立ての状況に従い、受け取ったデータを集計(加工)して、次の通信先に送信する。このデータの通信経路において、データの中身は中継される際に加工され、元のデータとしては連鎖しておらず、また、通信経路も中継される際に秘匿される。そのため、データを受け取った場合には、元のデータやサプライヤーの情報などの営業秘密にあたるものは秘匿できる。一方で、信頼性を検証する場合など、元データを確認する場合には、通信経路(開示範囲の順路)を逆にたどることで、元のデータまで確認することができる。

- このようなデータのやり取りと開示範囲の制御は、ホワイトペーパーver1.0では十分に検討がなされていなかった。そのため、本ユースケースの要求事項から開示範囲の制御とデータの加工を行いながら、信頼を連鎖する仕組みを取り入れた機能をアーキテクチャに組み入れる必要がある。

お問い合わせ

Trusted Webの各ステークホルダーとコミュニケーションする場合は

お問い合わせフォームにご連絡ください。